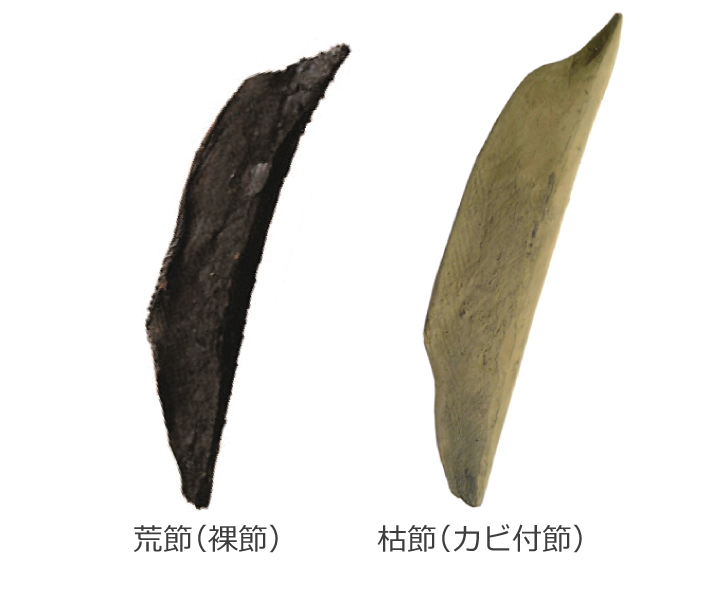

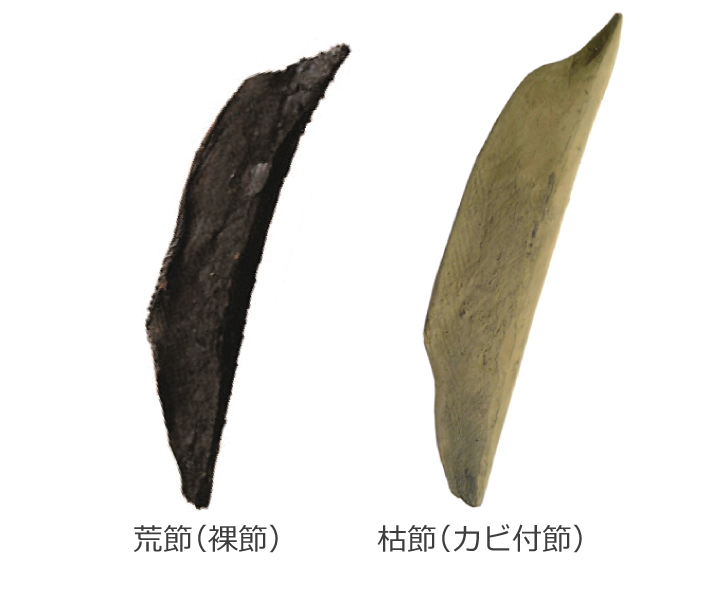

鰹節あれこれ 其の一枯節(カビ付節)と荒節(裸節)

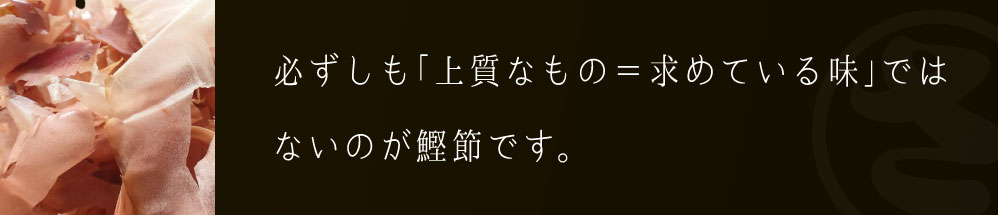

鰹節は加工法の違いにより、鰹節独特のカビをつける枯節(カビ付節)とカビをつけない荒節(裸節)に分けられます。鰹節はカビをつけて熟成させていくことで、乾燥が進んで旨味が凝縮していく一方、脂肪分は分解されてより上品でまろやかな風味の鰹節になっていきます。カビをつけない荒節(裸節)は、燻したときの薫香が強く残っており、枯節にくらべて乾燥度は低いので魚っぽさの残るような出汁が取れるのが特徴です。こうした違いはどちらが良い悪いではなく、味の傾向の違いであり、それぞれの味の特性や風味に特徴があるので、料理や用途にあったものを選んでいくことが重要です。また、伝統的に関東圏のそばつゆには枯節(カビ付節)が、関西圏のうどんつゆには、荒節(裸節)がよく使われる傾向にあります。

カビ付けの利点

わざわざ鰹節に手間かけて鰹節にカビをつける利点とは何でしょうか。

まず、味の点で言えば、先述のとおり、「旨味の凝縮」と「より上品な味わいへの変化」があげられます。これは、カビが鰹節内の水分を吸い上げていくことにより、その分旨味が凝縮していくことと、同時に臭みや雑味の原因になりやすい脂肪分を分解することで、より上品な味わいに変わっていくことによります。

香りの面では、鰹節と燻したときの強い香りや魚っぽさにつながる香りは弱くなる一方、上品でまろやかな感じの香りへと変わっていきます。また、食感の面(薄削りにして食べた場合)では、荒節はやや口に残るようなものに対し、枯節は口溶けのよいものになります(こうした特徴は、裏を返せば、荒節の特徴でもありますので、最終的には味の方向性や好みの問題となります)。こうした味の面での利点のほかには、カビが鰹節の皮膜になることによる「保存性の向上」もあげられます。

枯具合とは?

枯節(カビ付節)は、製造からどれだけ枯らせるか(乾燥させるか)によって品質が変わってきますが、この乾燥具合を「枯具合(かれぐあい)」と言います。枯節は、そのカビの作用によって鰹節に含まれる水分が吸い上げられて乾燥していきます。水分が飛んでいく分、鰹節に含まれる旨味成分は凝縮していくため、同じ節でも枯らせた節のほうが鰹節本来の旨味の強いものになります。また、カビの作用で脂肪分が分解されていくため、やはり枯れているものの方が、雑味の少ないすっきりとした出汁が取れるようになります。つまり、枯れているものの方が、上品ですっきりとしていて鰹節本来の旨みの強い出汁がとれるようになるのです。

「種類によって違う鰹節」でも触れていますが、全く同じロットの鰹節(同じ魚群で、同じ日に、同じ製造家によって作られたもの)を出荷していても、半年くらい経った段階で、お客様から「味や香りが当初と変わってきた」というご評価を受けることが、実際にございます。これは、鰹節がまさに「生き物」であることの証であり、その味わいは少しずつではありますが常に変化を続けているのです。

枯本節(枯亀節)の場合、一般的に流通しているものは製造から数ヶ月、長くても1年程度経過したものがほとんどですが、枯具合の面で言えば、製造から二年以上経過し乾燥と熟成が極限まで進んだものが最上級の鰹節と言われております。ただし、この二年物に仕上げるには、非常に長い期間に渡り鰹節を保管・管理していかなければならないため、通常はほとんど出回ることがありませんでした。しかし、弊社では、より多くの皆様に最上級の味をお試しいただけるよう、この二年物を年間を通じて安定して供給できる体制を整えており、原料(節)、厚削り、粉砕品でのご提供を続けております。(二年物については「本枯本節二年物」もご参考にして下さい)。

二年間の長期熟成を施した「本枯本節二年物」もご提供しております。

二年間の長期熟成を施した「本枯本節二年物」もご提供しております。

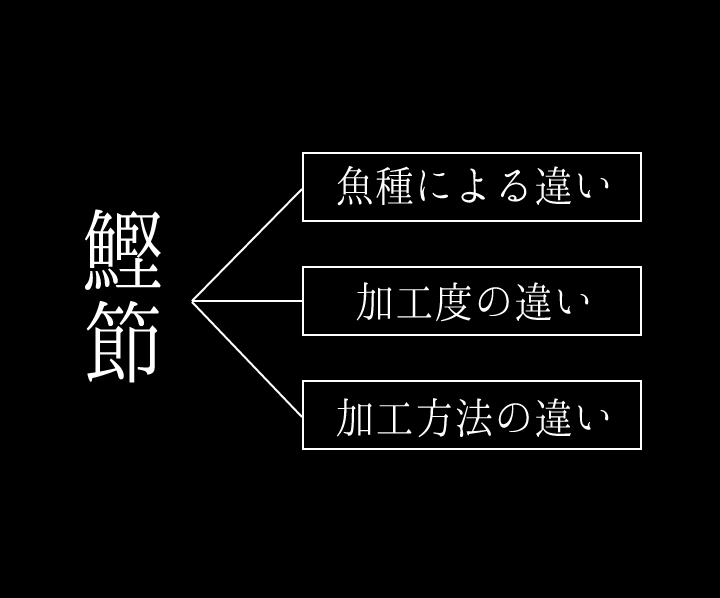

鰹節あれこれ 其の二種類によって違う鰹節

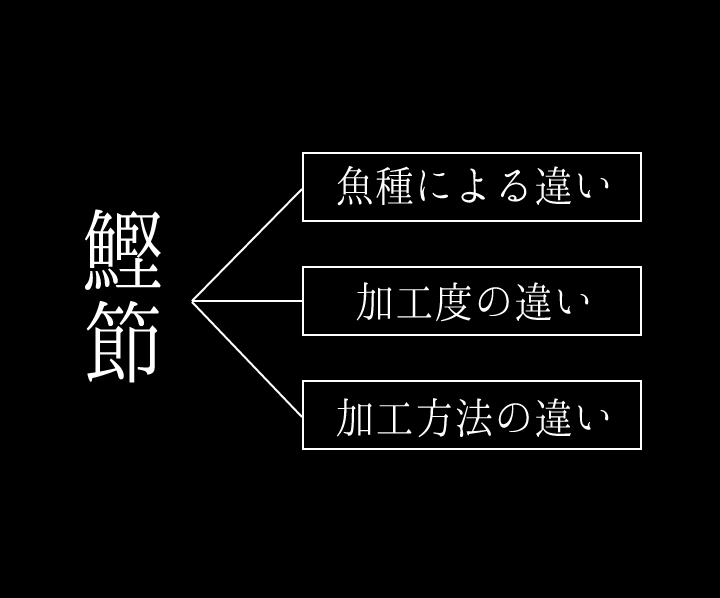

ひとくちに鰹節といっても、実にさまざまな種類のものが存在していますが、その違いは、おもに「魚種による違い」「鰹節自体の加工度の違い」「加工方法の違い」の3点に分類できます。ここでは、そのそれぞれの違いについて解説を致します。

魚種による違い

鰹節は、いわゆる「カツオ節」だけでなく、さまざまな魚が節加工されています。主だったものとして、マガツオから作られる本節・亀節、ソウダガツオから作られる宗田節(目近節)、ゴマサバから作られるサバ節、ムロアジから作られるムロ節、ウルメイワシから作られるウルメ節、キハダマグロから作られるマグロ節などがあり、それぞれ味に特徴を持っています。詳しくは「取扱商品>節類」をご覧ください。

鰹節商品は大きく3点に分類されます。

鰹節商品は大きく3点に分類されます。

加工度による違い

鰹節とは、生の魚を煮熟したのちに燻したものの通称です。カツオ以外の魚も原料とされるので、厳密には"節類"と言った方が正確でしょう。製法上の違いで言うと、燻した段階で加工を止める「荒節(裸節)」と、その後に鰹節独特のカビを付ける「枯節(カビ付節)」に大きく分けられます。

枯節と荒節の違いについては「枯節(カビ付節)と荒節(裸節)」でもご紹介しておりますが、同じ魚を加工した節でも、枯節か荒節かによって、その味わいにはかなりの差があります。ごく簡単に言ってしまうと、枯節はカビの作用により乾燥と熟成が進んでいくため、よりすっきりとしたまろやかな味わいになり、一方荒節は燻したときの薫臭に起因する香りが強く、また枯節よりも乾燥度が低いため魚っぽさに近いコク・味わいになります。

また、全く同じ節でも枯具合によって、味わいは異なります。例えば、出来立ての頃と、そこから半年、一年と時間が経過する間に、乾燥と熟成が進んでいくため、最初の頃よりも上品ですっきりとした鰹節に変化していきます。実際、全く同じロットの鰹節(同じ魚群で、同じ日に、同じ製造家によって作られたもの)を出荷していても、半年くらい経った段階で、お客様から「味や香りが当初と変わってきた」というご評価を受けることがあります。まさに鰹節は「生き物」なのです。

加工法による違い

鰹節は、出汁を取るために、またトッピングにするために、さまざまな形態に加工されています。同じ鰹節でも、どんな加工がされているかによって、その使い方や味の特性まで変わってきます。弊社では、大きく分けると「原料(節)」でのご提供のほか、「厚削り」「薄削り」「粉砕」「パック加工品」の4種類の加工を行っております。それぞれ、出汁のとり方、出来上がりの味に特徴があり、自分の味作りに最も適しているものは何かという視点で選んでいく姿勢が重要となります。

節(原料)

鰹節を削る前の、節の状態のままのものです。自分で厚削りや薄削りなどに削る必要がありますが、削りたてを使用できるので香りを最大限に活かした出汁を引くことが可能です。

厚削り

そばうどん用の削り節として最も広く使用されているもので、そばうどん出汁特有の「出汁の濃さ」を実現するための鰹節です。関東風のそば・うどん店様でよく使用される1mm厚の場合、25~40分程度じっくりと煮出すことで、濃厚な旨味をもつ出汁に仕上げることが出来ます。これにより、かえしの濃さに負けない強い出汁を引くことができるのです。また、近年ラーメンスープ用の削り節としても広く普及してきています。

薄削り

短い時間で香り豊かな出汁に仕上げるのに最適な削り節です。煮出し時間は数秒から長くても10分程度と短いため、出汁は上品であっさりしたものになります。花かつおとして親しまれている薄く削った鰹節は、和食店様全般で広く使用されているほか、トッピングとしてもよく使われています。通常の花かつおのほか、トッピングしやすいように細かく削った「もみ花」、糸のように細く削った「糸がき」、血合いの部分を取り除いた「血合抜花かつお」などもあります。

粉砕

鰹節を顆粒状に粉砕したものです。厚削りに比べて、短時間で出汁を取ることができます。出汁の濃さは煮出し時間にもよりますが、厚削りと薄削りのちょうど中間的なものになります。

パック加工品

厚削りや粉砕(顆粒)の鰹節を、不織布に入れて加工した商品です。出汁を漉す手間がないので、出汁取り作業を軽減させることができます。

鰹節あれこれ 其の三出汁の相乗効果

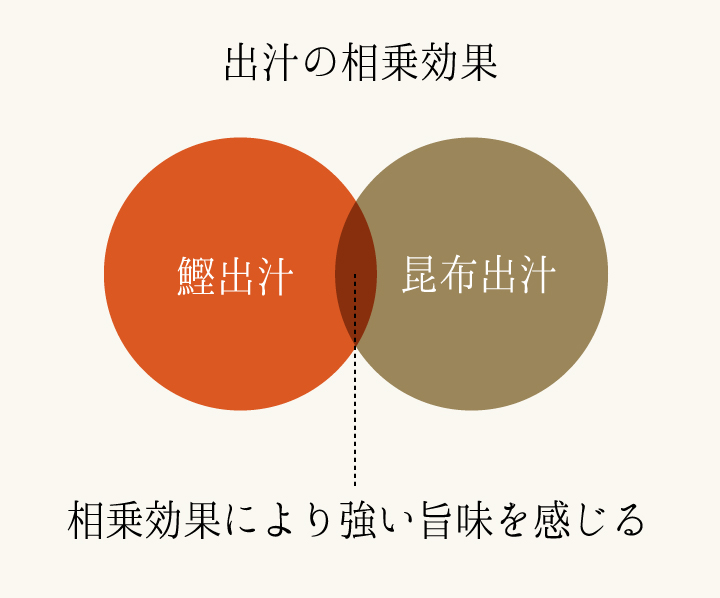

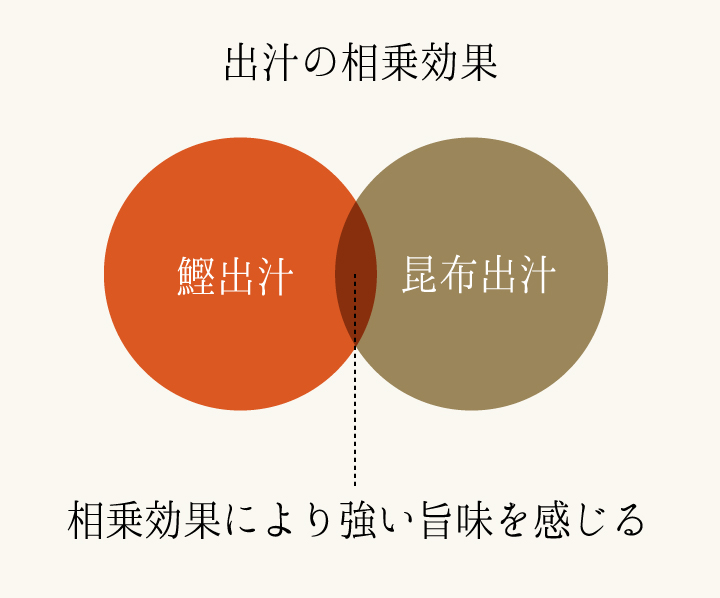

鰹出汁と昆布出汁

鰹節のうまみ成分である「イノシン酸」と、昆布のうまみ成分の「グルタミン酸」は、それぞれ単独で摂取したときよりも、2つ一緒に摂取したときの方がより一層おいしく感じられる「相乗効果」があることが、科学的にも実証されています。そのため、鰹節と昆布のあわせ出汁は、非常に効果的な出汁であると言えるのです。以前は、関西圏では昆布が非常に良く使われる一方、関東圏ではそれほど使われない傾向がありましたが、近年では関東風のそばうどん汁でも、この相乗効果と旨味における出汁の深みを狙って、昆布出汁をお使いになる方が増えてきています。

マルサヤではお客様の求める味にお応えするため、出汁について日々研究を重ねています。

出汁や商品に関する疑問やお悩み等、お気軽にご相談ください。

二年間の長期熟成を施した「

二年間の長期熟成を施した「 鰹節商品は大きく3点に分類されます。

鰹節商品は大きく3点に分類されます。